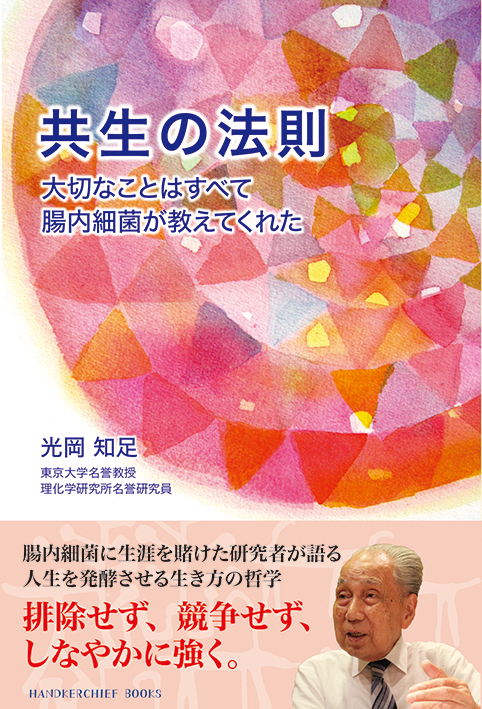

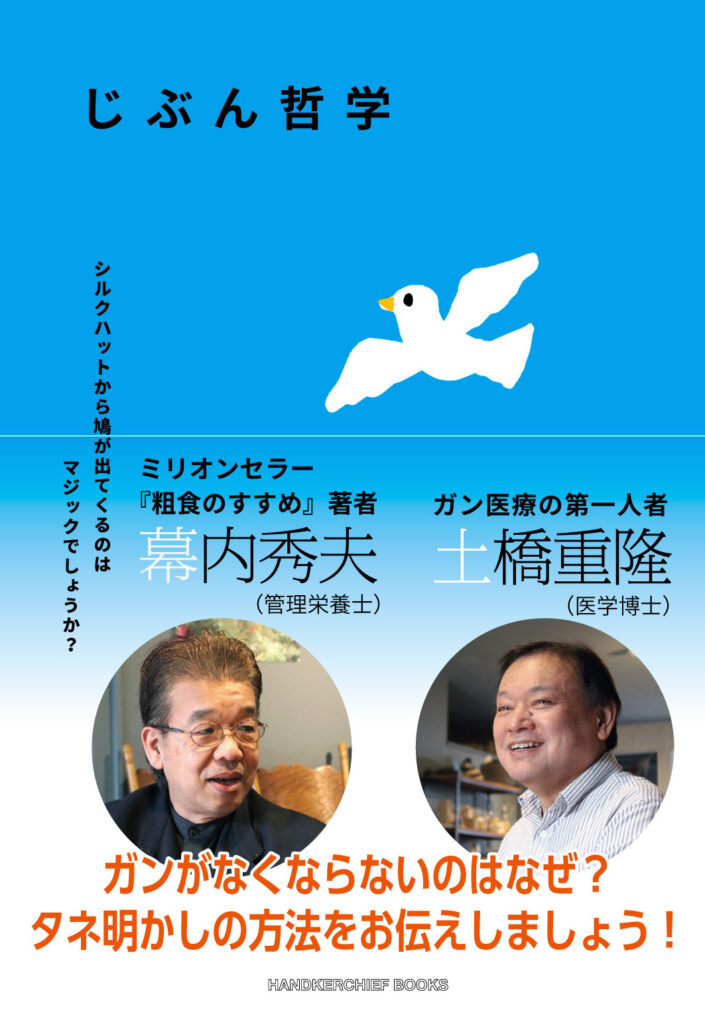

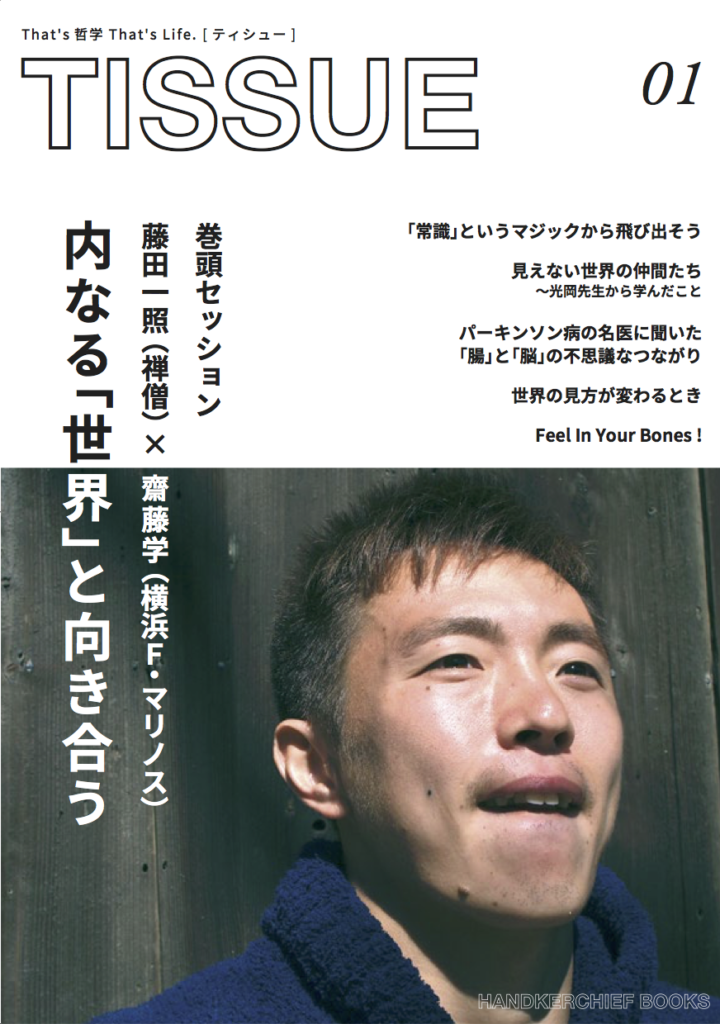

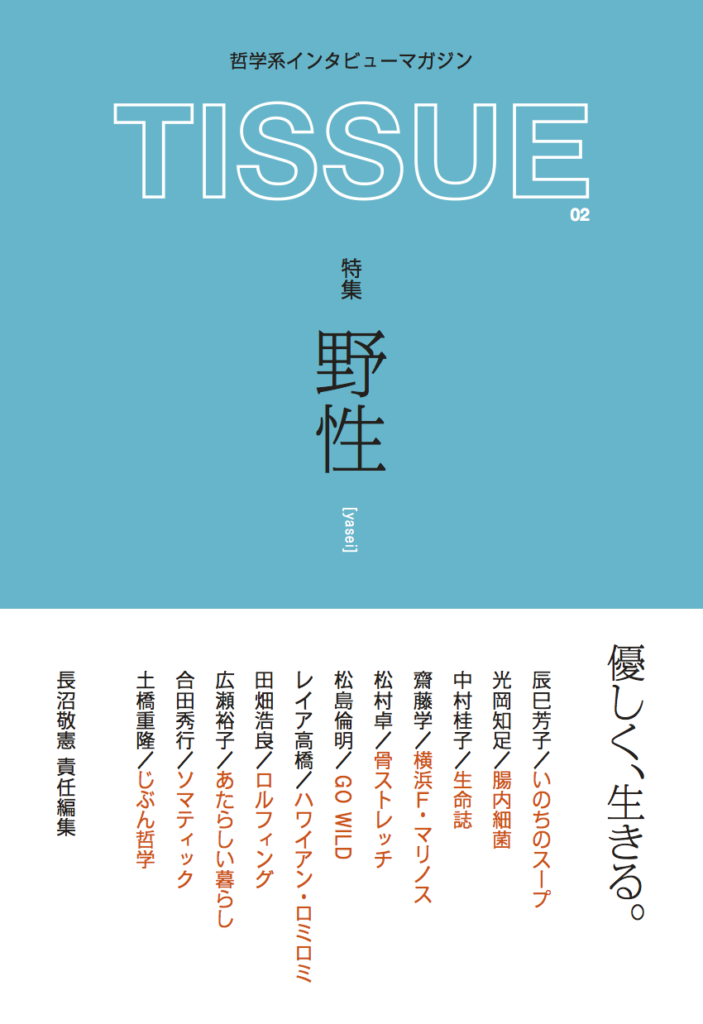

日本セルフメンテナンス協会では、「ハンカチーフ・ブックス(サンダーアール・ラボ)」を出版元とし下記の書籍を制作・ご案内しております。WEBの活字はタイムリーで便利ですが、たまには書籍でリアルな温度感を感じたり、書き込みをして繰り返し読んでいただける楽しさも味わっていただけましたら幸いです。

書店/小売店様へ

ハンカチーフ・ブックスの書籍はトーハン・日販・楽天ブックスネットワーク・中央社での取次になります。取次流通ご希望の場合のご注文は、各取次経由でご注文いただくか、セルフメンテナンス協会までお問い合わせください。